生産力と戦力

前回は地勢の成り立ちをみた。今回は、その地勢による生産力について考える。

時を戦国時代に移す。戦国大名の領国の経済力は概ね石高で把握可能である。現在で言うなら国内総生産ということになる。ただ、太閤検地を待つまでは、全国的統一基準による石高の把握やこれに基づく戦国大名の国力比較は出来なかった。それ以前は貫高(銭本位制)と石高(米本位制)が混在し、また、それぞれの石高把握の基準値も相違した為である。計量基準さえ恣意的なものであり、信用力を担保出来なかった。

無論、太閤検地と雖も土地による生産高が対象であるから、工業や漁業、商業やサービス活動による生産価値は基本的には含まれない。よって厳密には国内総生産にはならないが、当時は生産活動の殆どが農業生産であるからよしとしよう。これらの生産活動に必要な人口の把握も必要だが、これは江戸期の数値から推測するしかない。

さて、この時代の主要事業と言えば他国との合戦とも言えよう。大消費産業であり、その消費力、つまり兵員、兵糧、兵器の調達、合戦施設の建設等への支出である。戦国大名にとっては最重要事業である。ただ、この事業は生産誘発にはなるが直接的な生産行為にはならない。単なる他国の資産奪取による事業拡大であり、経済の再生産には繋がらない。資産の破壊行為であり、自らの領国の収奪行為である。

米本位制ともなると、生産力であり兵力構成員である農民の、本来的生産活動と似非経済活動(合戦)への適正配置が、領国のバランス経営上の要諦となる。一年に何度も合戦を行う訳にはいかない。だが、豊後大友氏は地の利が時に不利となり合戦が多発した(防衛戦であり、内戦である)。経営破綻の道である。

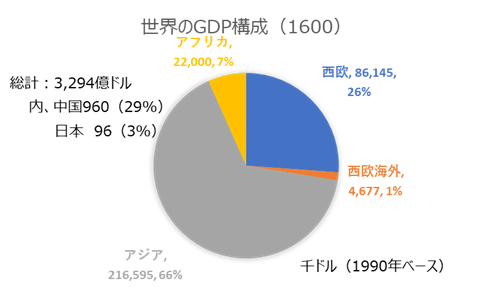

その前に当時の世界のGDPや人口規模は如何程のものであったろう。OECDが試算している<図1>。まさにアジアが世界の中心であった事を示している。先進の明帝国とムガール帝国のお陰である。東アジア世界は明の冊封体制で潤った。後に密貿易がこれを凌ぐ事になる。

この時期、アジアにとっては西欧世界に頼るものは何も無く、寧ろ、西欧世界にとってこそアジア世界は寄る辺だったのである。経済力の低い地域だったが故に、リスクを冒してもこの市場に辿り着きたかった。結果、最新の帆船建造技術と航海術を獲得し世界進出が成った。

次に、日本のGDP である。世界との経済関係は次回以降に委ねるが、明の十分の一の規模であったようである<図1>。人口と生産高では東海道が一番である<図2>。京都の権威にも近い。信長、秀吉、家康ならずとも、天下を制する条件は他の地域よりは揃っていたのである。

本題である西国の覇権争いを見る。大友、毛利、島津の寄って立つ国力比較である。大友の豊後は西国世界にあっては地の利がいい。その上、豊後は西国一の石高を誇り人口も肥前、肥後に次ぎ多い。その肥後を支配下に置いた。筑前、筑後の国力も大きい。これも盛時には支配下に置いた<図3><図4>。国力に於いては圧倒的に毛利、島津に抜きん出ていたのである。因みに大友の最大版図であった九州六ヵ国の石高を現在価値に換算してみると、およそ九百億円である。存外少ない、と思わぬでも無い(150Kg/石 x 米価約300 円/Kg ≒ 4.5 ~5 万円/石)。

ただ守護職と言う権威で手に入れた分、各地の国人領主の自立意欲と反発エネルギーも強く、領国経営に脆弱性を内包した。

経済基盤強化の観点から毛利は大内同様に博多のある筑前を欲した。海外交易による富を蓄積していたからである。当然、筑前は、大友、毛利の優先対象事業とならざるを得ない。この地を巡って両者による合戦が頻発する<図4>。

次に一人当たり生産高(GDP per Capita)である。やはり大友が高い。これに比較し毛利の低さが目立つ<図5>。 合戦力に直結する。兵員動員力を一般的な石高当たりの動員力で推計した<図6>。本来であれば、大友の覇権が揺らぐはずは無いのである。やがて毛利は東に信長と対峙する事になり九州を諦める。一方、大友は、最も地の不利にありながら力を蓄え虎視眈々と勢力拡大を目論んでいた島津に足を掬われる事になる。ここら辺の経緯も次回以降にゆだねる。

ようやく我が佐伯地方である。太閤検地では生産高は二万石である。一方、人口は豊後の他の地域に比較し二万七千人(筆者の試算による)と大きいのである。一人当たり生産高が異常に低い事に注目したい<図7>。

この地が付加体の上に成っていた事を思い出してみよう。そもそも土地の生産ポテンシャルが低いのは間違いないが、にも関わらず何がこれだけの人口を支えたのであろうか。

浦高、所謂、漁業生産高である。生産力としては、当時の数値には出てこない。豊後の一人当たり生産高を佐伯のそれに適用すると、石高は五万石相当に上昇する。日本のそれを適用しても四万石である。後年、"佐伯の殿様、浦で持つ"、と言われた所以である。海部郡の真骨頂である。

この事を言いたかっただけであるが、中々に手間を要した。

尚、現在の人口比率は7%である(旧岡藩領宇目を除き津久見を含む)。およそ400 年前のそれは13%であった。生産力が半分に落ちたと言えそうである。御先祖様には誠に申し訳ない限りである。

了

<資料出所>

・The World Economy, A Millennial Perspective, OECD

・石高(太閤検地石高、慶長3年)

・人口(古代・中世の全国国別推定人口/澤田吾一、1927 年:鬼頭宏、1996 年)

©2021 Koji Shibata, Unauthorized copying prohibited.